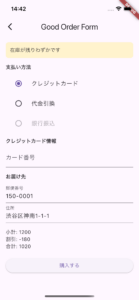

仕様との比較がしやすいモバイルアプリの複雑な画面の実装

こんにちは。エンジニアの竹沢です。

直近3年ほどは、モバイルアプリの開発に携わっています。

その経験の中で、共通して悩んだ実装の一つが

入力フォームが存在する複雑な画面の実装

です。

実装を終えて、仕様との比較をしながら動作確認をするときに、

コードと仕様の対応関係が追いづらく、仕様通りになっているのかが、直感的に分かりにくくなりがちでした。

sealed class と enum で UI State を定義し分岐を集約することで、対応関係を追いやすくできたので、その実装例を紹介します。

使用技術

- Flutter + Riverpod

- MVVM(に近い)アーキテクチャを想定

https://github.com/takezawa-asial/flutter_spec_driven_ui_sample/

複雑な画面の仕様の例

例として、以下のようなECアプリの注文フォーム画面仕様を(ChatGPTに手伝ってもらいながら)考えました。

ECアプリの注文フォーム画面の仕様

前提の語彙

- 注文タイプ:通常/定期/予約

- 支払い方法:クレジットカード/代金引換/銀行振込

- 配送:自宅配送/店舗受取

- 在庫:在庫あり/残りわずか/在庫なし

- クーポン:なし/%割引/定額割引

画面に求める状態

- 案内表示:注意・警告の表示有無と内容

- 支払いの選択可否:各支払い方法を選べるかどうか

- 支払い詳細:選択された方法に応じた追加入力の有無と項目

- 配送先入力:自宅配送か店舗受取かで必要な入力が変わる

- 購入ボタン:有効/無効(無効理由がある場合は文言も)

画面の仕様をケースごとに整理した表

| No | 注文タイプ | 在庫 | 配送 | クーポン | 支払いの選択可否 | 支払い詳細 | 案内表示 | 配送先入力 | 購入ボタン |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 通常 | 在庫あり | 自宅 | なし | すべて選択可 | 選択に応じた追加入力(カード番号/銀行名・口座/不要) | なし | 住所入力 | 有効 |

| 2 | 通常 | 残りわずか | 自宅 | %割引 | 銀行振込は選択不可/他は可 | 選択に応じた追加入力 | 「在庫が残りわずか」 | 住所入力 | 有効 |

| 3 | 通常 | 在庫なし | 自宅 | なし | いずれも選択不可 | なし | 「在庫がありません」 | 住所入力 | 無効(理由:在庫なし) |

| 4 | 定期 | 在庫あり | 自宅 | なし | クレジットカードのみ選択可 | カード番号 | 「定期購入はクレジットカードのみ」 | 住所入力 | 有効 |

| 5 | 予約 | (予約扱い) | 店舗受取 | 定額割引 | 代金引換は選択不可/他は可 | 銀行名・口座 または カード番号 | 「予約商品は代引不可」 | 店舗コード入力 | 有効 |

| 6 | 通常 | 在庫あり | 店舗受取 | なし | すべて選択可 | 選択に応じた追加入力 | なし | 店舗コード入力 | 有効 |

| 7 | 予約 | (予約扱い) | 自宅 | %割引 | ※プロダクト方針により、カードのみ とする場合あり | カード番号 | 「予約商品は代引不可」等、方針に合わせて | 住所入力 | 有効 |

実装

ここでは、悪い実装例と良い実装例を以下で定義します。

良い、悪いは、環境や状況に応じて変わりますが、分かりやすさのために、この記事では以下で定義します。

悪い実装例: モデルのクラスのフィールドの値による条件分岐を、ウィジェット内で直接行っていて、仕様との対応関係が分かりにくい

良い実装例: 仕様に対応した形で条件分岐部分がまとまっている悪い実装例

以下のように、ウィジェット(View)内で直接ビジネス条件を判定してUIを分岐しています。

仕様との対応が散在し、追跡が難しくなります。

// Banner(在庫・予約・定期・在庫わずか)をView内で直接分岐

class _BadBanner extends StatelessWidget {

final Order order;

const _BadBanner({required this.order});

@override

Widget build(BuildContext context) {

String? banner;

final hasSoldOut = order.items.any((i) => i.stock == Stock.soldOut);

if (hasSoldOut && order.orderType != OrderType.preorder) {

banner = '在庫がありません';

} else if (order.orderType == OrderType.preorder) {

banner = '予約商品は代引不可';

} else if (order.orderType == OrderType.subscription) {

banner = '定期購入はクレジットカードのみ';

} else if (order.items.any((i) => i.stock == Stock.limited)) {

banner = '在庫が残りわずかです';

}

if (banner == null) return const SizedBox.shrink();

return Container(

padding: const EdgeInsets.all(12),

decoration: BoxDecoration(

color: const Color(0xFFFFF3CD),

borderRadius: BorderRadius.circular(8),

),

child: Text(banner),

);

}

}

- View層に条件分岐が散在し、仕様の表との対応がわかりにくい

- 同じ分岐が複数箇所で記述されることがある

- 状態の組み合わせが増えるほど、漏れやすくなる

良い実装例

画面の仕様をケースごとに整理した表をそのまま「画面状態(sealed class + enum)」に写像し、Viewは状態をそのまま描画するだけに寄せます。

1) 画面状態(UI State)を定義(Freezedのsealed class)

@freezed

sealed class BannerState with _$BannerState {

const factory BannerState.none() = BannerNone;

const factory BannerState.info(String text) = BannerInfo;

}

// ...以下省略2) ドメイン(Order)からUI Stateへ変換(仕様の表をコードに落とす)

GoodOrderFormPageUiState deriveGoodUiState(Order o) {

// 1) 在庫なし(予約除く)

final hasSoldOut = o.items.any((i) => i.stock == Stock.soldOut);

if (hasSoldOut && o.orderType != OrderType.preorder) {

final allowed = (card: false, cod: false, bank: false);

final selected = coerceSelected(

o.paymentMethod,

card: allowed.card,

cod: allowed.cod,

bank: allowed.bank,

);

return GoodOrderFormPageUiState(

banner: const BannerState.info('在庫がありません'),

payment: PaymentUiState.options(

card: allowed.card,

cod: allowed.cod,

bank: allowed.bank,

selected: selected,

),

address: o.shipment == Shipment.home

? AddressSectionState.needHome(

postalCode: o.shippingAddress?.postalCode ?? '',

addressLine1: o.shippingAddress?.line1 ?? '',

)

: AddressSectionState.needPickup(

storeCode: o.pickupStore?.storeCode ?? '',

),

buy: const BuyButtonState.disabled('在庫なし'),

paymentDetail: detailFor(selected),

subtotal: o.totalBeforeDiscount,

discount: o.discountAmount,

total: o.totalAfterDiscount,

);

}

// 2) 予約:代引不可

if (o.orderType == OrderType.preorder) {

final allowed = (card: true, cod: false, bank: true);

final selected = coerceSelected(

o.paymentMethod,

card: allowed.card,

cod: allowed.cod,

bank: allowed.bank,

);

return GoodOrderFormPageUiState(

banner: const BannerState.info('予約商品は代引不可'),

payment: PaymentUiState.options(

card: allowed.card,

cod: allowed.cod,

bank: allowed.bank,

selected: selected,

),

address: o.shipment == Shipment.home

? AddressSectionState.needHome(

postalCode: o.shippingAddress?.postalCode ?? '',

addressLine1: o.shippingAddress?.line1 ?? '',

)

: AddressSectionState.needPickup(

storeCode: o.pickupStore?.storeCode ?? '',

),

buy: const BuyButtonState.enabled(),

paymentDetail: detailFor(selected),

subtotal: o.totalBeforeDiscount,

discount: o.discountAmount,

total: o.totalAfterDiscount,

);

}

// ...以下省略

}3) ViewはUI Stateをスイッチするだけ(分岐はViewから排除)

// Banner

class _GoodBannerView extends StatelessWidget {

final BannerState state;

const _GoodBannerView({required this.state});

@override

Widget build(BuildContext context) => switch (state) {

BannerNone() => const SizedBox.shrink(),

BannerInfo(:final text) => Container(

padding: const EdgeInsets.all(12),

decoration: BoxDecoration(color: const Color(0xFFFFF3CD), borderRadius: BorderRadius.circular(8)),

child: Text(text),

),

};

}- 条件分岐は「ドメイン → UIStateへの変換」に集約できる

- 画面の仕様をケースごとに整理した表との対応が

deriveGoodUiStateにまとまり、レビューや変更がわかりやすい - sealed classの網羅性チェックにより、分岐漏れが検出しやすい

- ドメイン -> UIState -> Viewと変換が1回増えてしまうのはデメリットと感じる

deriveGoodUiStateをどこで行うかは考える余地があると感じた(OrderFormStateにgetterを定義しても良いかもしれない)

最後に

この記事で紹介した実装は、注文入力フォームなど「ユーザーの入力値に応じてUIが変わる画面」で特に有効だと感じています。

一方で、処理や記述が増えてしまいます。

APIから情報を取得して表示するだけのような、簡単な画面ではここまで行うべきかは悩みどころです。

アーキテクチャの統一を優先するか、実装スピードを優先するかでも変わってくるかなと思います。

実装の一例として、参考になれば嬉しいです。読んでいただきありがとうございました。